キーボードは静電容量無接点方式が好きです。しかしここまで来るまでに色々なキーボードを試してきました。自分のキーボード遍歴と、そのキーボードの感想を紹介します。

プロのスポーツ選手が道具にこだわるのと同様、キーボードをよく使う人はキーボードにこだわるのをおすすめします。

「高級キーボードに興味はあるけど踏み切れない」という人の参考になれば幸いです。

キーボードにこだわりのない時期 タッチタイピングの始まり

大学の頃、卒業論文を作成しながらタッチタイピングを初めて練習しました。

そしてこの時期に身に付いたのが、だいたい1分間に60文字くらいの速度でした。1秒間に一文字くらい。まだキーボードによるパフォーマンスに大きな違いは出ないので、こだわりも不満もない時期でした。

とにかくノートPC的な配置のもの

新卒の頃、配布されたのがノートPCでした。

ノートPCに馴染んでタイピングが速くなるにつれ、「デスクトップPCのキーはキーストロークが深くてイマイチ」と思うようになりました。

そしてできるだけノートPC的な配置のものを探し求めました。

このキー配置は、コンパクトでノートPC的な運指でいけるのが気に入った反面、矢印キーのタイプミスが多くなりました。

私は矢印キーの使用頻度が高い癖(?)があるので、矢印キーの位置が独立した配置がこだわりポイントに入りました。

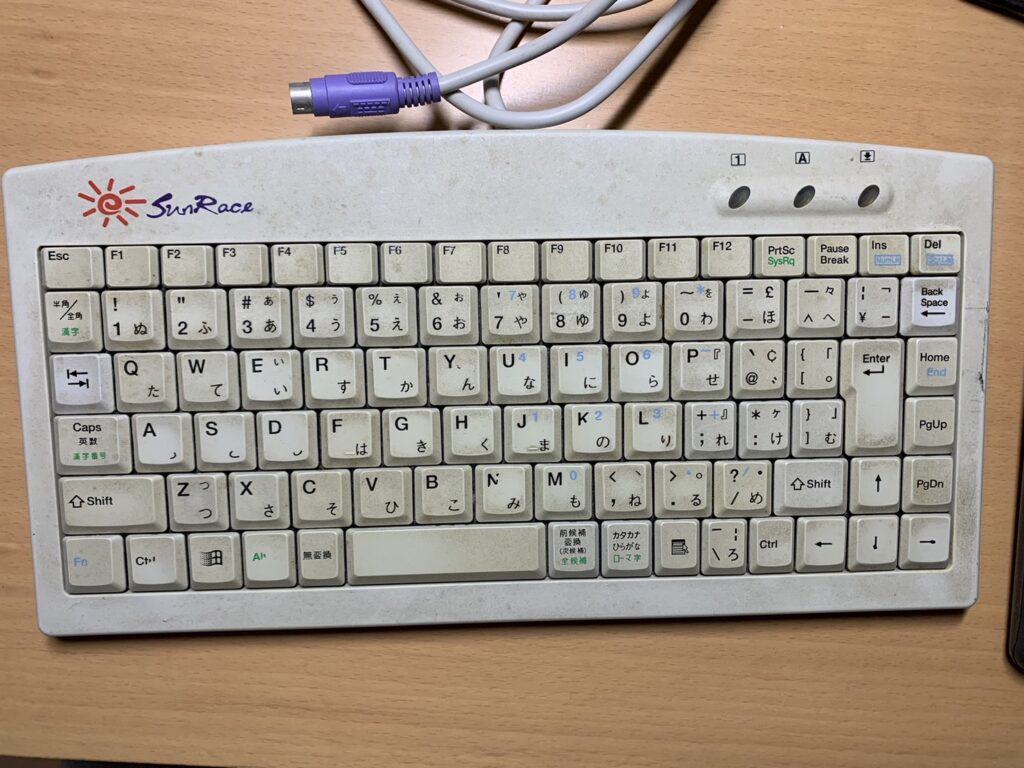

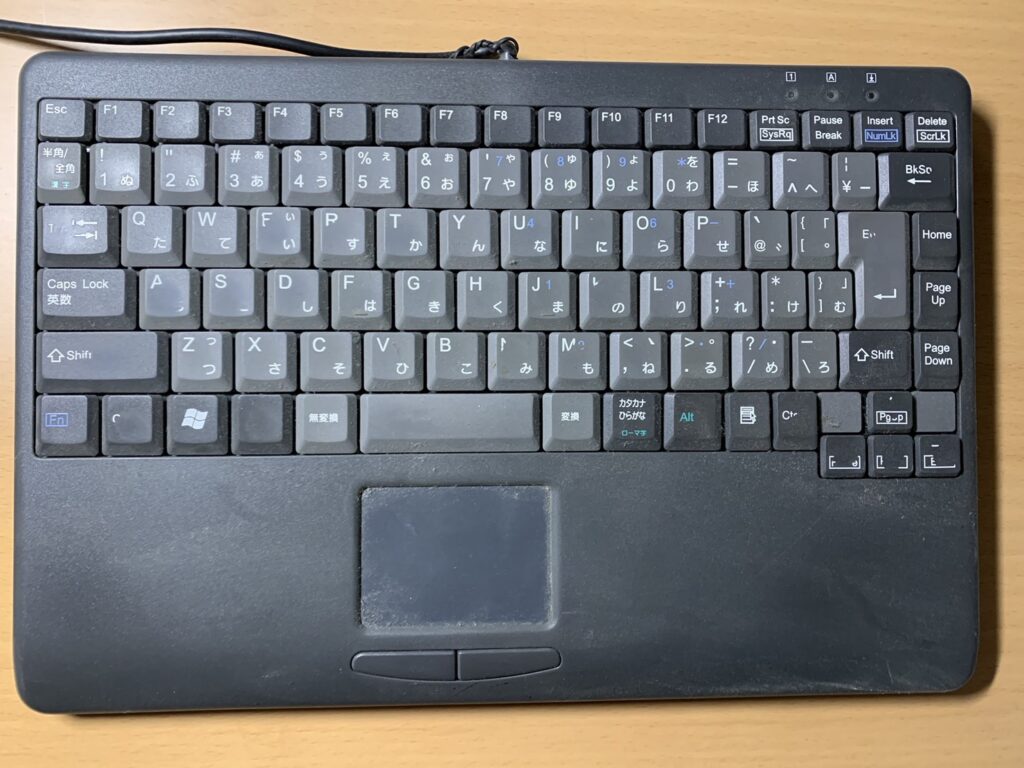

タッチパッド付、かつ矢印キー独立タイプ

その後も相変わらずノートPC的な配置は好きだったので徹底的にノートPCライクにしたいと思い、タッチパッドのあるものまで探しました。

ノートPCと似たものにはパンタグラフ式が多かったです。まだそのあたりにこだわりを持つほどキーボード遍歴はありませんでしたが、前述のとおり矢印キーは隙間があって独立している点にはこだわりました。

矢印キーをよく使う自分としては、手元を見なくても←↑↓→が分かる配置がよかったです。

(矢印キーの刻印が消えるほどよく使っているのが分かります)

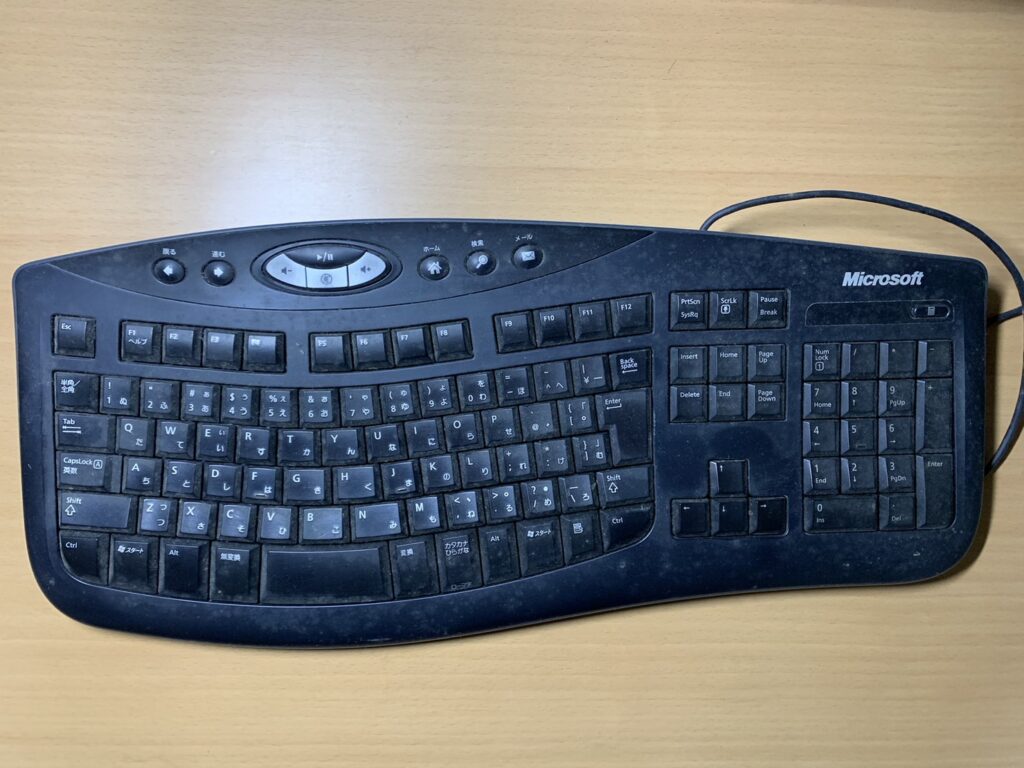

エルゴノミクスキーボード

その後、タイピングの速度を追求するには合理性を追求するのが大事かも、と思った時期があります。

そうなると人間には機械のような直線はあり得ない。人間の曲線に従うのが正解だ、とエルゴノミクスキーボードに興味が向かいました。

キーの配置はなかなか興味深かったです。馴染んだら手放せなくなるほどお気に入りになるかもと思いました。

しかしメンブレン方式のキートップはカタカタして、真ん中をきっちり押し込まないといけない感じがありました。

急いで打つと、キーを押したつもりなのに反応してくれない。ついてきてくれない感覚。

またキーの端を押してタイプし続けたらキートップが壊れそう。そんな不安感が少しありました。

そんな経緯から今度はキーのどこを押しても真下に降りてくれるキーボードという点がこだわりポイントに入りました。

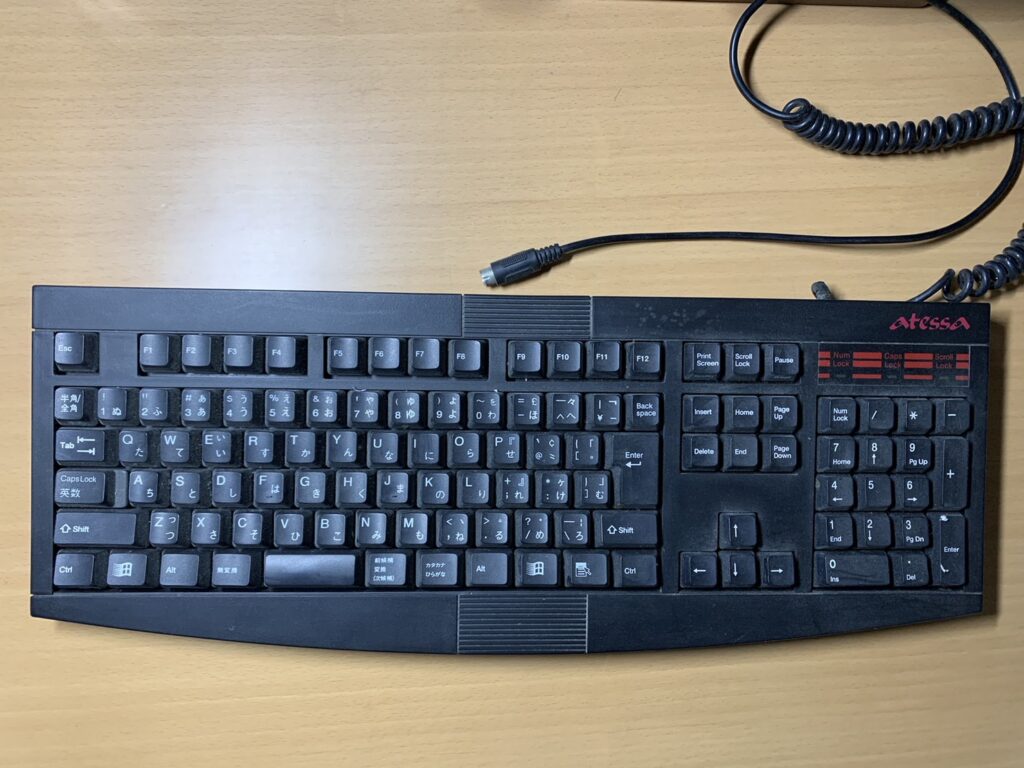

メカニカルキーボード

押した感覚、押し心地を追求して行き着いたのはメカニカルキーボードです。

これは当たりでした。遠いキーを斜めに押しても真下に降りてくれる感覚。適度な重さ。最後に「カチャ」という手ごたえが打ってて心地良い。

使ったことがある人なら分かってもらえると思います。

メカニカルキーボードになるとちょっと高価(1万円くらい~)になってくるので、実際に量販店などで色々な硬さを試し打ちしてみるのが良いと思います。

メカニカルキーボードにハマったあたりから押し心地の良さもこだわりに加わり、高さのあるデスクトップ用のタイプを好むようになりました。

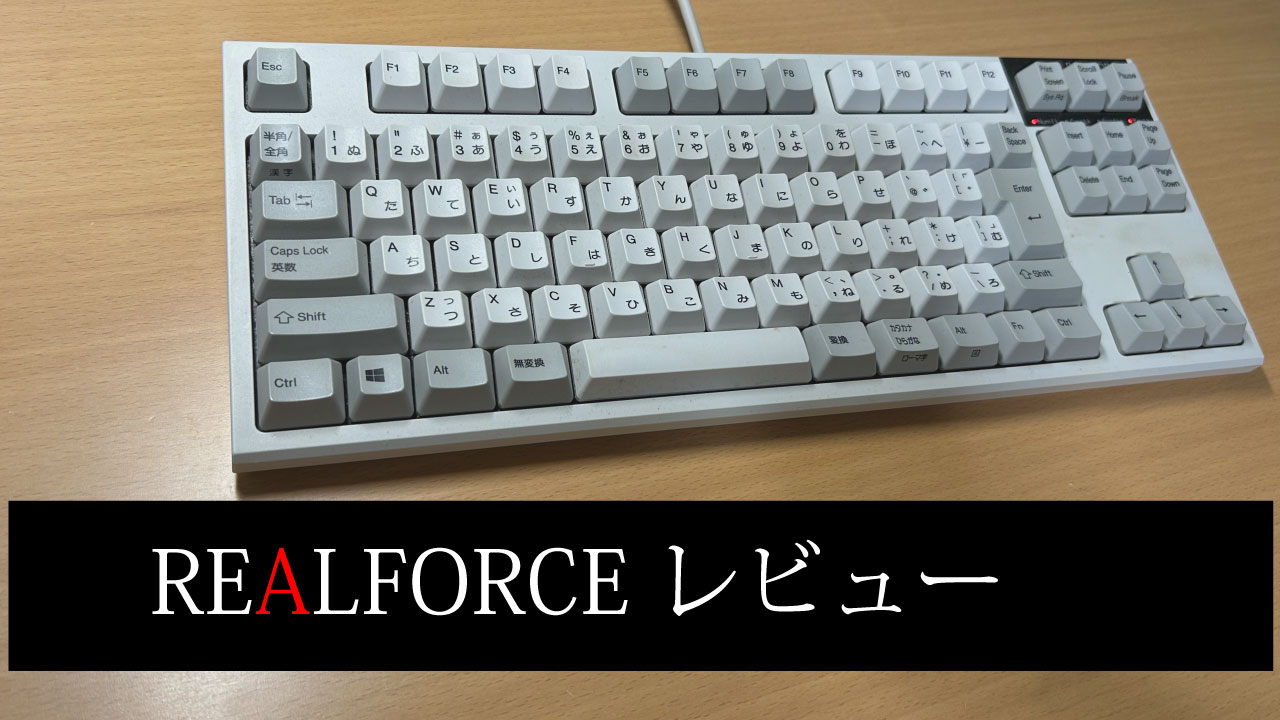

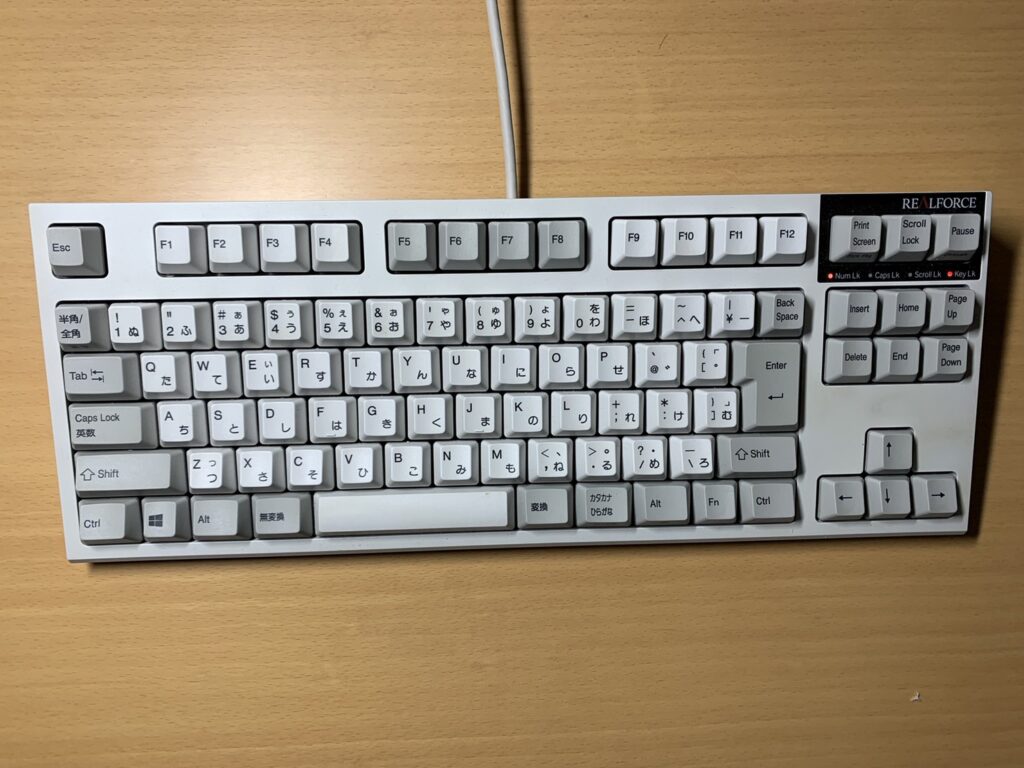

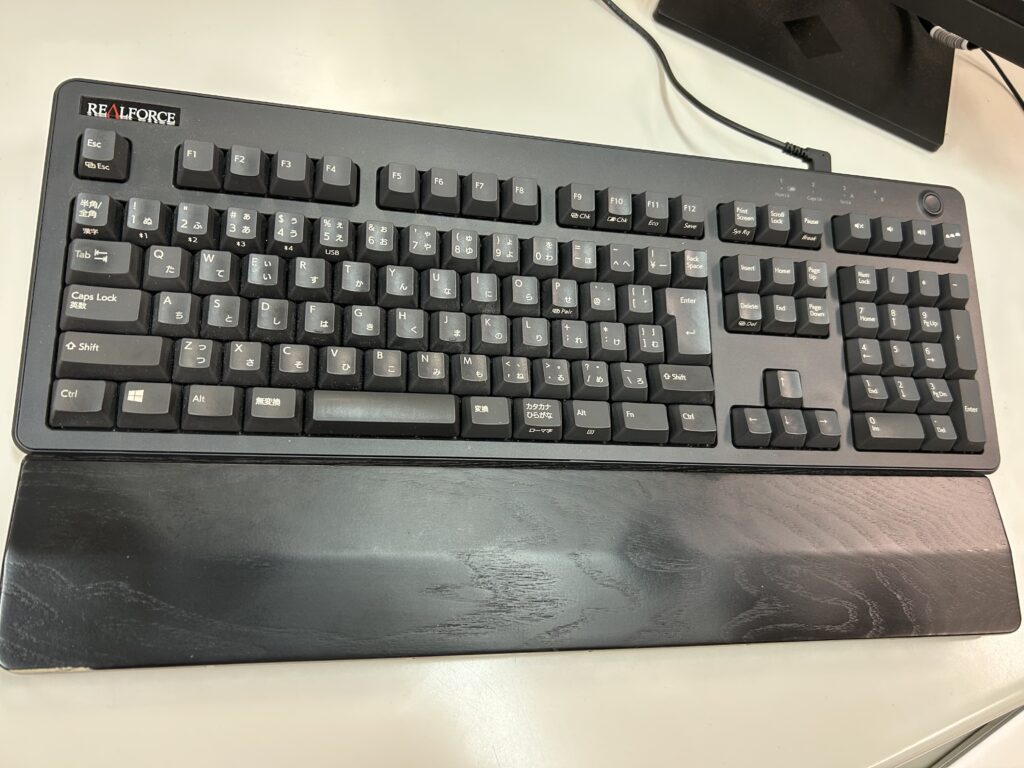

電容量無接点方式 REALFORCE

そのころタイピングの速度も追及するようになり、そうなるとカチカチ音が気になり始めました。

正確に言うと、自分は気にならないのですが多分周囲の人たちにとっては気になるんじゃないかと。

また、物理的に音がするということは接触によるロスが発生しているんじゃないかという心配。

押し心地と静かさの両立で探してみた結果、静電容量無接点方式というものを知りました。

このような経緯で、以前から気になっていた静電容量無接点方式のキーボードを買ってみました。

REALFORCEです。

特徴1 手に吸い付くようなキータッチ

HHKBかReal forceか迷いましたがReal forceにしました。

というのは、HHKBの独特なキー配置はハマったら最高かもしれないけど、ハマったらハマったで、そのキーボードなしの状況でどうしようかと思ったからです。

家と職場に置くくらいは良しとして、「そうでない」配置の方が普通なので。

※そのためHHKの愛好家はどこに行くにも携行するものだそうです。そして携帯用だからあんなにコンパクトにもなっているという訳です。

また自分はファンクションキーも良く使うので、ファンクションキーを省いたHHKはちょっと難点がありました。

HHKBの独特なキー配置に慣れてみたいという気持ちはありながらも、このような経緯で私はRealforceに決めました。

家用と職場用と2台購入しています。

常に同じキーボードを使えるというのが、また快適なのです。

どちらにしても言えるのが、静電容量無接点方式の心地良さです。

手に吸い付くような戻り。スコスコと静かな打鍵音。そして無接点だからこそ摩耗がなく長く使えること。つまり馴染んだころに壊れる心配がない安心感があったからです。

実際、メーカーとしては5千万回の耐久試験をしています。

特徴2 五千万回の耐久試験をクリアする耐久性

金額的には2万円ほどしますが、こちらは無接点なので耐久性が高く、5000万回の耐久試験をクリアするというのも売りになっています。

5000万回タイプしたら壊れるという意味ではないのですが、仮に5000万タイプで壊れると仮定して

1日に1万文字をタイプするとしたら5000日(=13年)、1日あたり4~5円。

2万文字をタイプするとしたら2500日(=6.5年)、1日当たり8~10円です。

安いものを短期間使うか、高いものを長期間使うか。それなら使っている期間が快適な方が良いのではないでしょうか。

特徴3 選べる加重 個人的には変加重が好み

加重は30g~45gまで選択できます。結論から言いますと、自分に一番フィットしたのは変加重でした。

素早くタイプするには軽いほうが良いのですが、隣のキーにちょっと当たっただけでも反応してしまいタイプミスも多くなりがちでした。

変加重タイプは、人差し指で押すキーを 45g、小指で押すキーを 30g とキー荷重を変えて配置されています。自分にはこれが一番、速度とタイプミス防止のバランスが合いました。

私の感想としては、加重の違いがタイピング速度にはそれほど影響しないと思います。

というのはそもそもどれも静電容量無接点で押しやすいキーだからです。

軽い加重は軽い力でタイプ疲れを減らしたい人向け、重い加重はちょっと指が当たってミスタイプを減らしたい人向け。

そして変加重はその良いとこ取り(好みに合うのなら)と言えると思いました。

特徴4 無線タイプもあるけど有線タイプも良い

今でこそ無線も出ていますが、Realforceの無線対応は比較的遅めでした。

もっとも、私はそれほど無線を重要視していませんし、むしろ有線ならではの安定感、安心感も好きです。(現在は無線接続の機種も出ています)

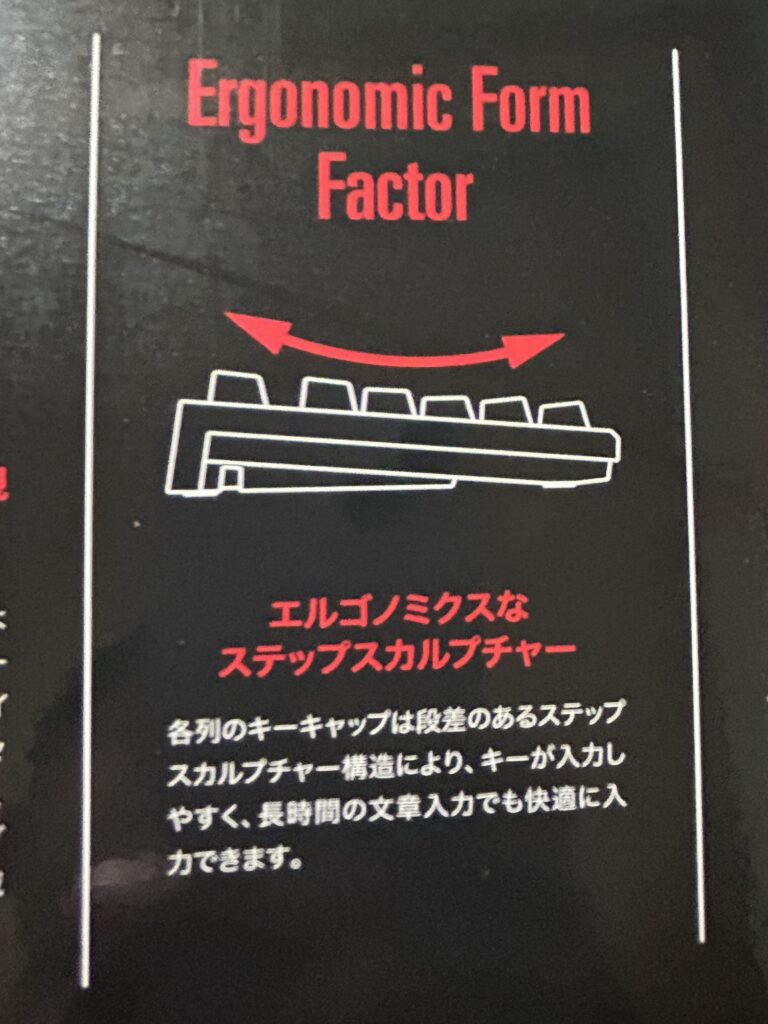

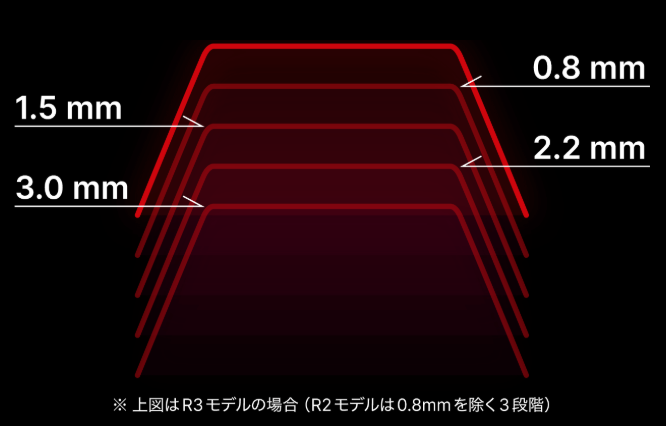

特徴5 ステップスカルプチャー、キーストローク

横から見たとき、平たんではなく少しアールがかかっています。

このため、ホームポジションから離れた位置のキーはやや近めに位置します。

キーストロークの深さも自分好みに調節可能です。

また、キーの加重は30g、45g、変加重タイプがあります。

たとえば人差し指で押す範囲は45g、小指で押す範囲は30gなど。

無骨なようでいて実はこの辺りが実に繊細です。

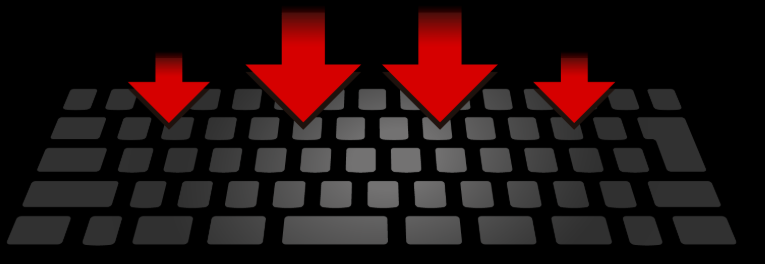

特徴5 Nキーロールオーバー

急いでタイプしているときなど、ちゃんと押しているつもりなのに思い通りにタイプできなかった経験はありませんか?

全てがキーボードのせいではないとは思いますが、ある程度はキーボードで防ぐことができます。

というのは普通のキーボードの場合、先に押したキーを離さないうちに次のキーがタイプされると、それは無視されることがあるからです。

その点、Nキーロールオーバー機能のREALFORCEなら、先のキーを離さずに次のキーをタイプしてもちゃんと認識してくれます。

特徴6 キーの配列を変更できる

突然ですがCaps Lock 、Insertキーって邪魔じゃありませんか?あとScroll Lock

うっかり指が当たってしまったとき、「あららら」となりますよね。

これは付属のReal force connectというソフトでソフトウェア的に変更できます。私はCaps Lockは二台目(無線)に切り替えるキーに割り当てています。

その他、良いポジションにあるのにもったいないキーなどは自分好みに変更することができます。

使った結果

タイピングに熱中したその後の顛末は、6.1回/秒の結果が出るようにはなりました。

同じReal forceを使っている競技タイピングの人たちを見ると、もっと速くなりうるんだとワクワクもします。

何はともあれ、そんな風にお気に入りになった行きがかりから会社用にも一台買い足しました。

できるだけ常に同じキーボード感でいられることを大事にしています。

おまけ その他の静電容量無接点方式

とはいえ最近は最近で、やはりもう一つの静電容量無接点方式、HHKの親指シフトを試してみたい好奇心は相変わらずあります。

しかも最近ではキーボードのフチでマウス操作的なことができる機種も出ました。

いつか試してみたい気持ちと、「親指シフトに馴染んでしまったら、行く先にキーボード持参しないと大変なことになる」という気持ちと葛藤中です。(笑)

最後まで読んでいただきありがとうございます。