子供の頃、数学者というのは計算が得意な人が一日中何かを計算している職業だと思っていました。受験生の頃には、さすがに計算屋さんではないと分かったものの、「大学に進むと物理が数学になり、数学は哲学になる」と言われてもピンときませんでした。

どうせ数学科に興味もなかった自分にはその言葉にもそれ以上の興味はありませんでしたが、数十年後経ってこのマンガでようやく分かりました。「はじめアルゴリズム」

パソコンやスマホなどは数学のアルゴリズムの塊で、数学が何かと役に立つことは間違いありませんが、「役に立つけど難しい」という人は多いと思います。しかし実は、先人たちの好奇心の集まりでもあります。

例えば、美しく響く音とそうでない音の不思議さからピタゴラスは音階を作りました。三角関数、ピタゴラスの定理で有名なピタゴラスです。

この紹介がリスキリング、リカレント学習をしている人の興味の一助になれば嬉しいです。

自然界に潜む数字の規則を追いかけた人に、例えば岡潔がいます。

自然界にはフィボナッチ数列に従うルールがたくさん隠れています。

人間は世界を名付けることで理解してきた 数学と科学

赤ちゃんの成長過程で、あるとき自分と他人という区別がでます。人類の成長過程でも、そのような区別が出てきたことでしょう。そしてどれとどれが同じものなのか、区別と同時に分類をして世界を認識してきました。

例えば生物学は生き物を分類して理解しようとします。川、崖、海など、生き物に限らず自分の身の回りの物を名付けることで区別して理解し、名付けることで狩場などの情報を共有してきたことでしょう。

そして「この狩場はいつからここにあるのだろう」「どうやってできたのだろう」のようにも時間を越えた発想にたどり着く人もでてきました。

逆に、人間が周りの世界を名付けてこなかったら、現在私たちは身の回りはどのように見えていたのでしょうか。

あくまでの私の幼いころの記憶ですが、月曜、火曜、水曜…などというサイクルを知らなかった頃、日々に違いがあるとは考えもしませんでした。

何かのタイミングで兄がテレビをつけると好きな番組が始まる。なぜそうなるのかは分からないし自分がテレビをつけてもそれは始まらない。

自分の知らない”何か”が感じられるというか、ちょっと不思議な感覚でした。

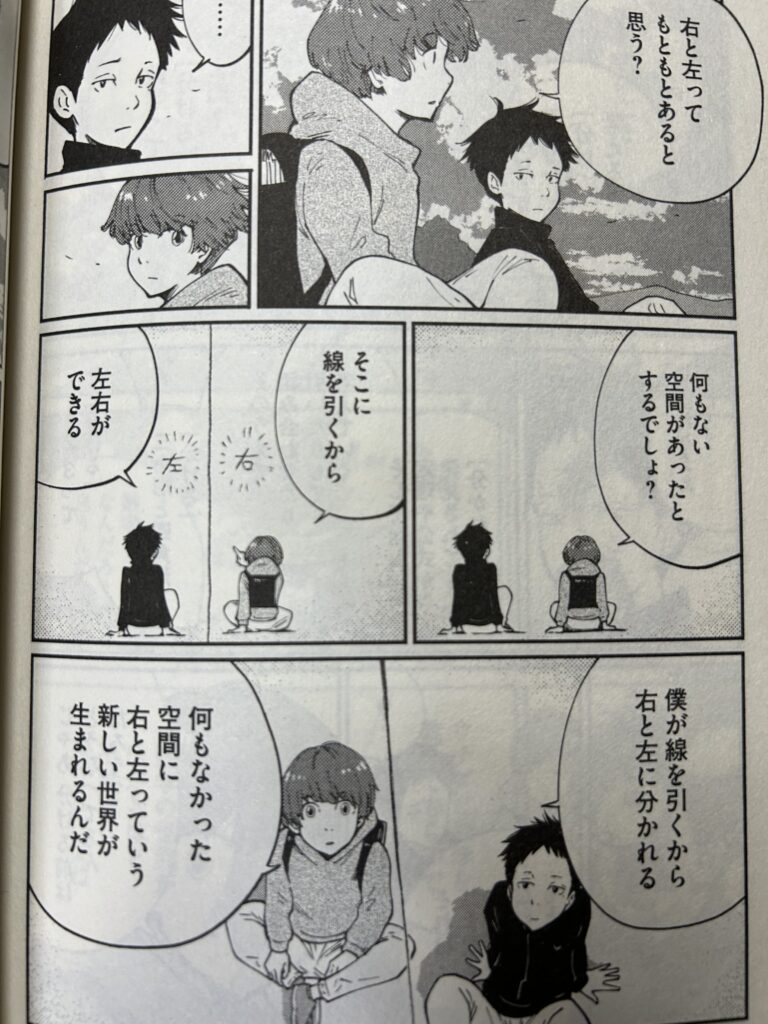

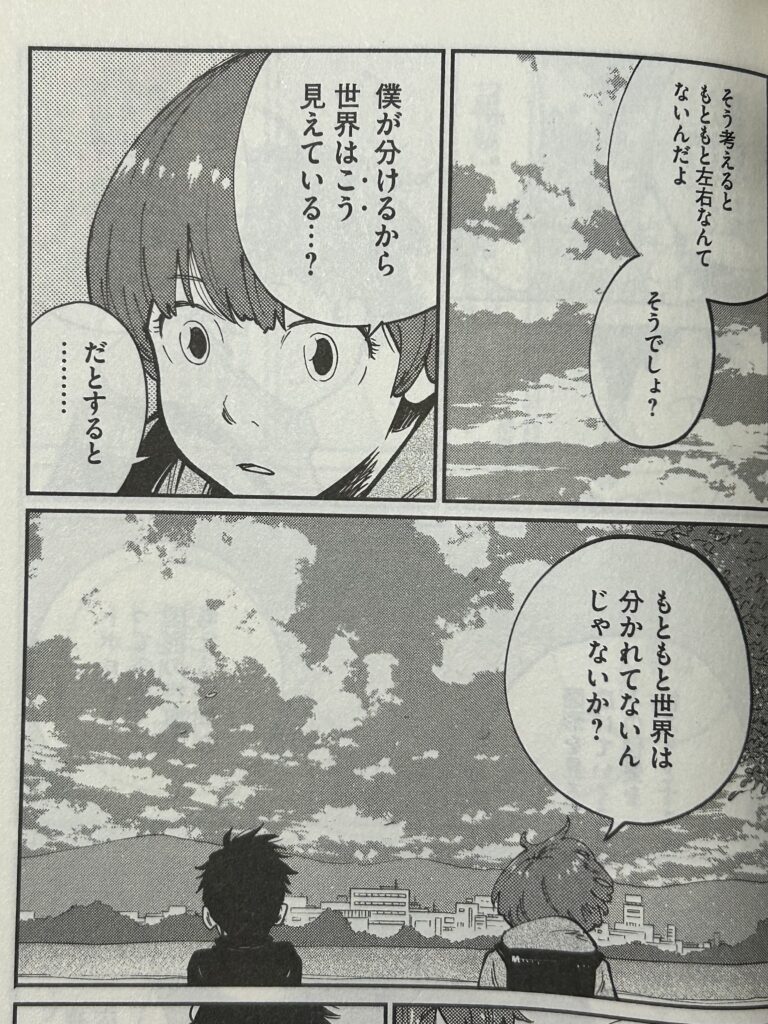

主人公が数学からたどり着いた「世界の始まり」

世界を丸ごと名付ける 数学と哲学

宇宙の始まりの際、それまで区別がなかったところに元素ができ空間ができたということになります。逆に言えばそれら区別される「前」のものは、どういうものでなんと呼んだら良いのでしょうか?主人公はそういうところに考えをめぐらせるようになります。

もはや数学というよりも、プラトンのイデア論などのような哲学です。

数学で世界を全部知りたい

「君は数学でなにがしたい?」と聞かれたとき、この主人公はこう答えます。

「世界を全部知りたい」この言葉は、哲学でもあり科学の始まりでもあり、そして数学です。

そして、このマンガの中で数学に必要なものは「情緒」と説いています。

数学ってそれまで思っていたよりもおもしろいと思うようになり、一気に10巻まで全てまとめ買いしました。

コメント