子供に幼児語で「ジューチュ飲みたいの?」と話しかけたら

「ジューチュじゃないよ、ジューチュだよ!」と言われたような経験はないでしょうか。

大人が言ったジューチュは正しくない発音と分かっていること、正しい「ジュース」の発音をちゃんと認識していることが分かります。

他にも

さむい(寒い)、ちゃむい、しゃむい、たむい

たまご(卵)、ぱまご

などの例もあります。

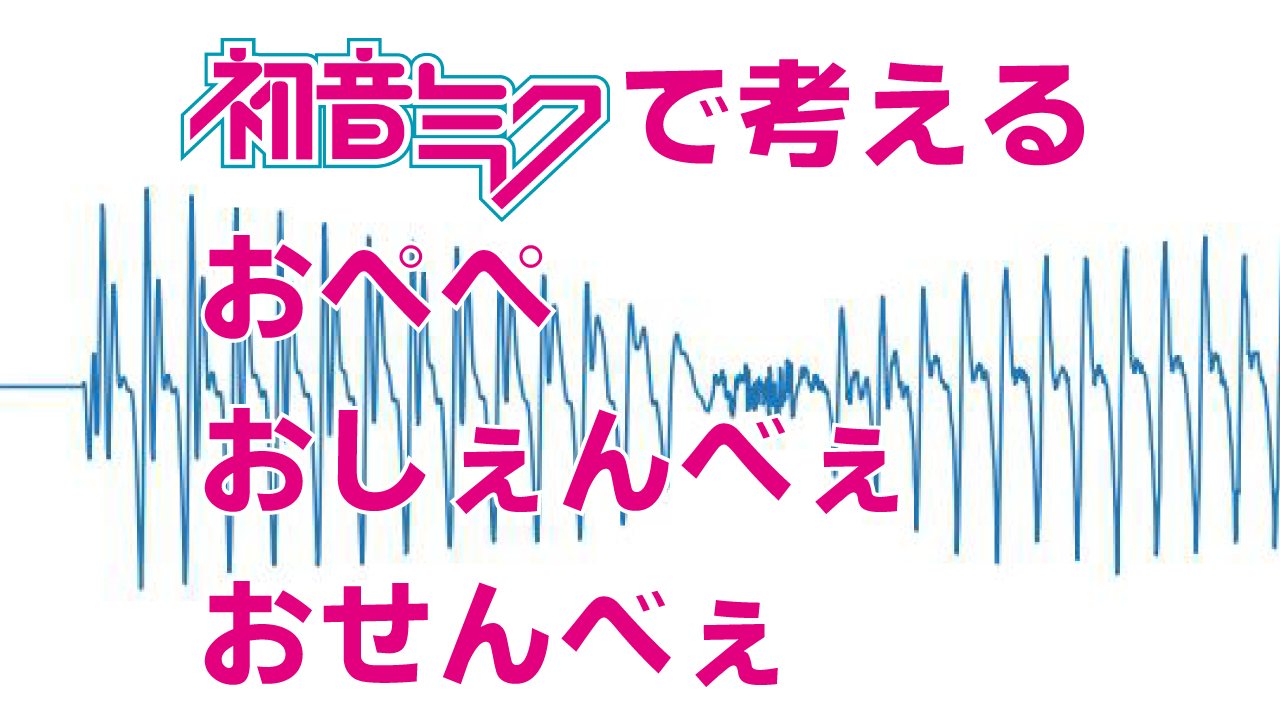

小さい子供が、「おせんべい」のことを「おしぇんべぇ」「おちぇんべぇ」などと発音することから、子供の発音と子音の不思議について考えてみます。

※この記事では「おせんべい」のことを発音に合わせて「おせんべぇ」と表記します。

初音ミクを材料にして周波数の特性を比較し、結論はこう考えました。

- 子供は最初から大人と同じ正しい発音をしている。

- 肺活量が増えて長い息を使えるようになるにつれ、大人にも聞き取れる分かりやすい正しさになる

子供の発音サンプル

例① 2歳3か月 その1 「おぺぺ」

例② 2歳3か月 その2 「おしぇんべぇ」

例①から10日ほど経っただけでこのように変化

例③ 2歳7か月「おちぇんべぇ」

例④ 3歳9か月 「おせんべぇ」

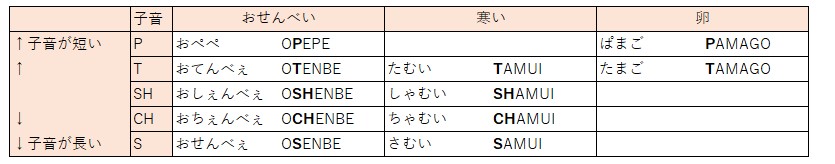

ローマ字表記で子音に分けて考える

子音を意識するためにアルファベット表記で考えてみます。

ローマ字にするにあたってはヘボン式と訓令式があります。

訓令式は日本語の発音を表すために考案されたようで、今回のように子音を意識したい場合にはヘボン式が向いてそうです。

おせんべぇ(OSENBE)

おちぇんべぇ(OCHENBE)

おしぇんべぇ(OSHENBE)

おぺぺ(OPEPE)

さむい(SAMUI)

ちゃむい(CHAMUI)

しゃむい(SHAMUI)

たむい(TAMUI)

たまご(TAMAGO)

ぱまご(PAMAGO)

これらの表記を合わせると S → CH → SH → T → P という繋がりが見えてきます。

逆にこの繋がりから「おしぇんべぇ(OSHENBE)」と「おぺぺ(OPEPE)」を考えてみると、(わずか10日ほどで変化したようですが)その間に「おてんべぇ(OTENBE)」の期間もあったかもしれません。

そんな発音の子供がいると想像しても、全く違和感は感じません。

初音ミクで「せ」を分析するとS → CH → Tが見つかる

しゃべる速度や音程をそろえて比較するために初音ミクを使ってみます。

今回、この実験のために初音ミクNTを購入しました。(笑)

せっかくなので今後も何かと音声の分析に役立てます。

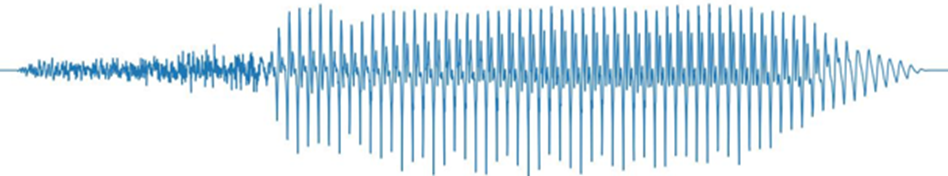

①普通の「せ」

※以下、再生するデバイスやスピーカーによって聞こえ方が異なる場合があります

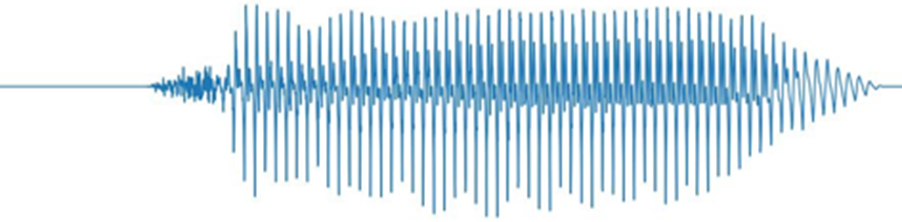

②子音部分を少し短くした「せ」は「つぇ」または「しぇ」と聞こえる

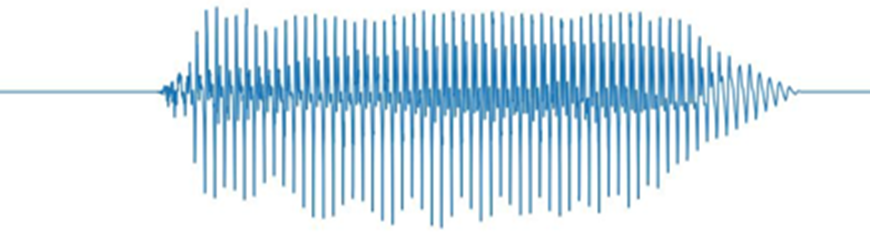

③さらに子音を短くした「せ」は「て」と聞こえる

発音時間を短くするにつれ S → CH → T

可視化するために動画の周波数グラフを並べてみました。

①せ

②子音を短くしたら「つぇ」のように聞こえるようになった「せ」

②さらに子音を短くしたら「て」のように聞こえるようになった「せ」

まとめ

子音部分の発話時間を短くしたらS → CH → SH → T となりそうな様子は見えてきました。

「おぺぺ(P)」「ぱまご(P)」に見られる T → P の変化も見たかったのですが、私自身の初音ミクの操作の不慣れさもあり、残念ながらそれは再現できませんでした。

しかし成長過程で「おぺぺ」「ぱまご」と発音をする過程があることから T → Pもあると思います。

何はともあれ、まとめとして

- 子供は最初から大人と同じ正しい発音をしている。

- 肺活量が増えて長い息を使えるようになるにつれ、大人にも聞き取れる分かりやすい正しさになる

- 子音が短くなるにつれ S → CH → SH → T → Pと変化をする。

コメント