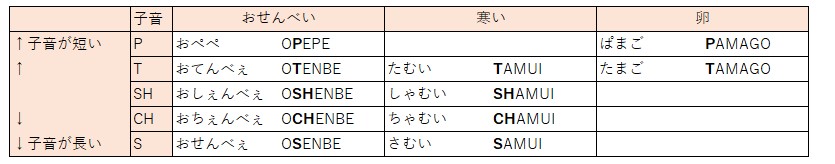

前回の記事では初音ミクを使って「せ」を変化させながら、子音の S → CH → SH → T → P のつながりを見ました。

今回は「おせんべぇ」全体の周波数特性グラフを比較してみます。

初音ミクで「おせんべぇ」は「お せ ん_m0 べ え」

通常は「おせんべい」ですが、この記事では発音にあわせて「おせんべぇ」と表記しています。

また、初音ミクで発音するにあたっては「ん」を無音化するために「ん_m0」としました。

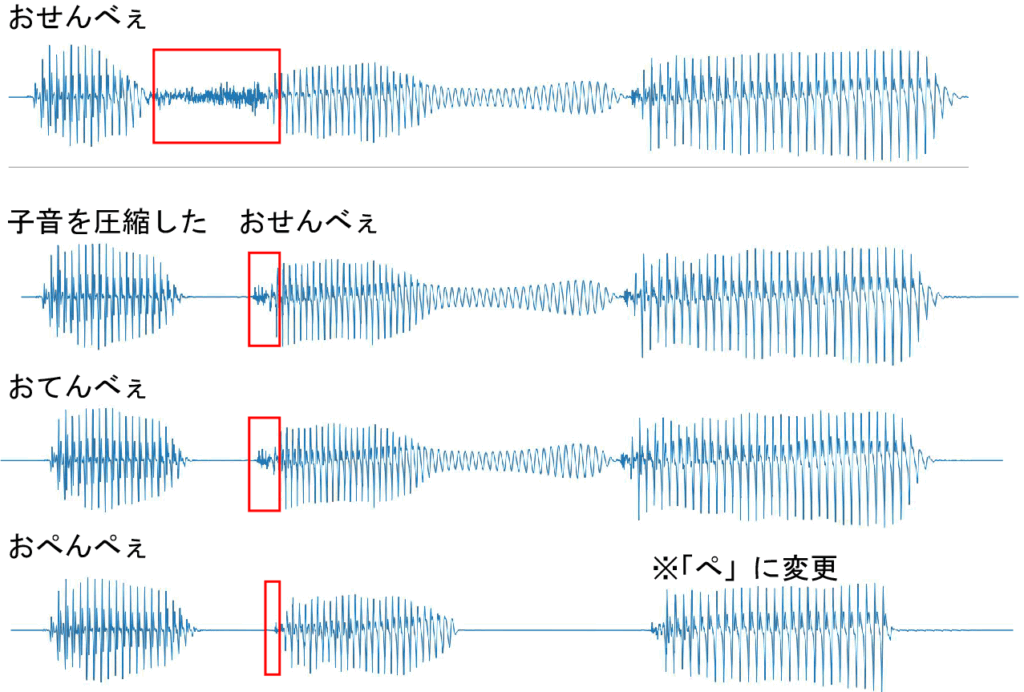

そして「せ」の子音部分をギュッと短くして「おてんべぇ」らしく聞こえるようにしました。

全体としてどうしても「おせんべぇ」と聞こえてしまうのは、初音ミクの優秀さ、または人間の補完力の素晴らしさということにしておきましょう(笑)。

そしてこちらが、何も細工をせずに「おてんべぇ」と発音したものです。

余談ですが、上の音を聞いた後だと「おぺんぺぇ」と聞こえるという人もいました。

やはり S → CH → SH → T → P の繋がりの影響と言えそうです。

こちらが「おぺんぺぇ」です。

語尾も「ぺ」に変更してみました。

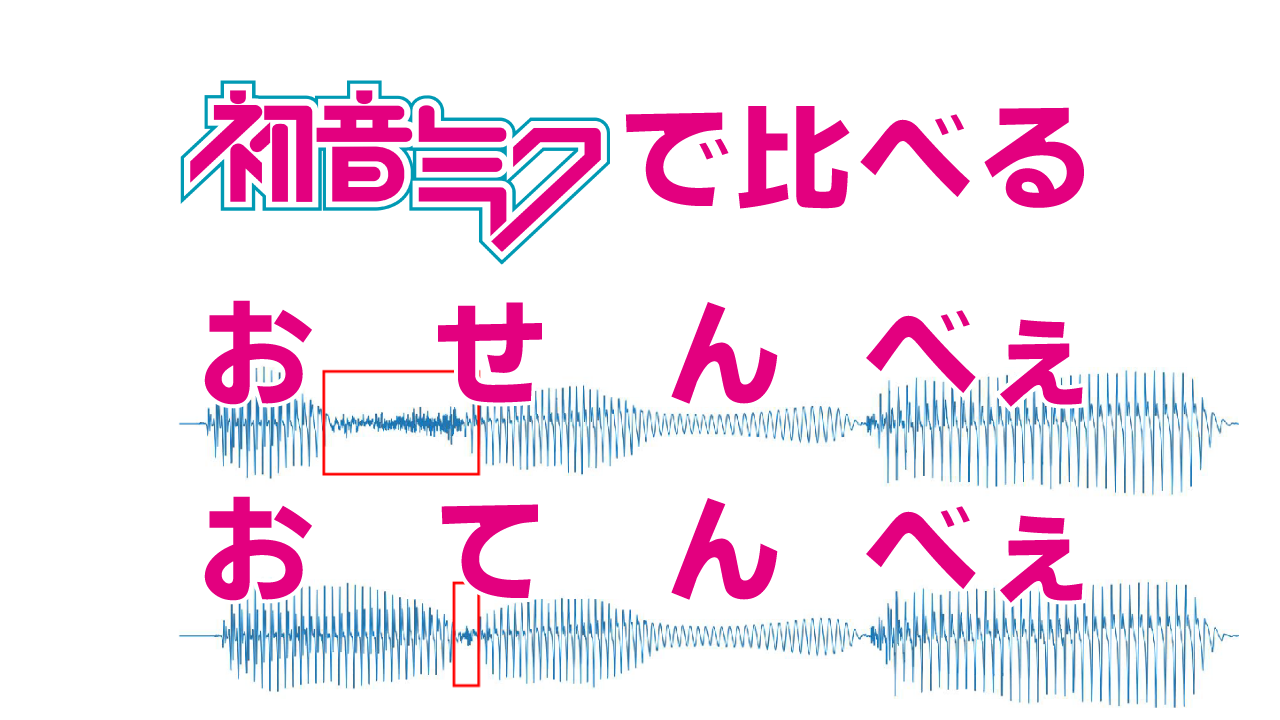

「おせんべぇ」「おてんべぇ」の周波数特性を比較

並べてみたとき、この赤囲み部分が「S」と「T」の違いということになります。

「子音を圧縮した『おせんべぇ』」と「おてんべぇ」がとても似ています。

なるほどこれなら「おてんべぇ」と聞こえるのも分かります。

そして「おぺんぺぇ」は、さらに子音が短くなっています。

以上のことから、「さ行」はかなり長い子音であることが分かります。

十分な肺活量がないと発話できなさそうなさそうで、「さ行」が成長段階の最後になるのも分かる気がします。

まとめ

前回は「せ」の音について、子音が短くなるにつれ S → CH → SH → T → P と変化をする様子を作ってみました。

今回は「おせんべぇ」「子音を短くした『おせんべぇ』」「おてんべぇ」のグラフで類似点と相違点を比較してみました。

コメント